Aufstieg und Triumph

Konservative, Deutschnationale und Völkische in Weimar

Das Deutsche Nationaltheater Weimar am Tag der Vereidigung von Friedrich Ebert, des ersten Reichspräsidenten, 21. August 1919

Fotoatelier Louis Held, Inhaber Renno, Weimar, Foto: Louis Held

Das Deutsche Nationaltheater Weimar am Tag der Vereidigung von Friedrich Ebert, des ersten Reichspräsidenten, 21. August 1919

Stadtmuseum Weimar, Foto: Oskar Schlechtweg, Negativsammlung

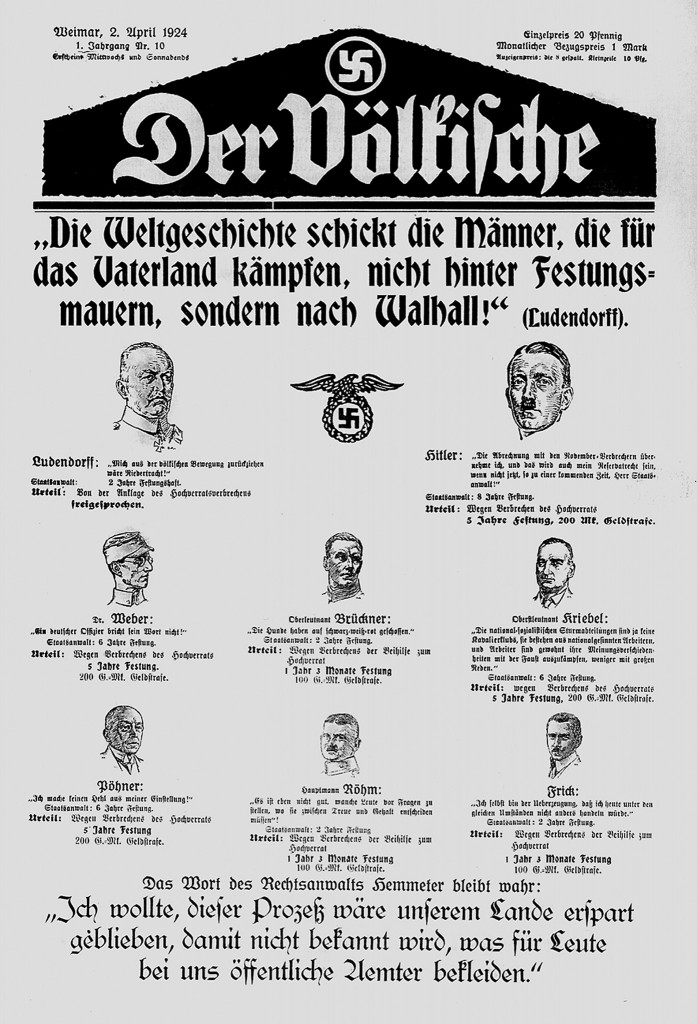

»Der Völkische«, die erste nationalsozialistische Zeitung in Thüringen, gegründet im Frühjahr 1924 von Hans Severus Ziegler, Titelblatt vom 2. April 1924 zum Hitler-Ludendorff-Prozess in München

LATh-HStA Weimar, »Kampf und Sieg in Thüringen«, Weimar 1934, S. 119

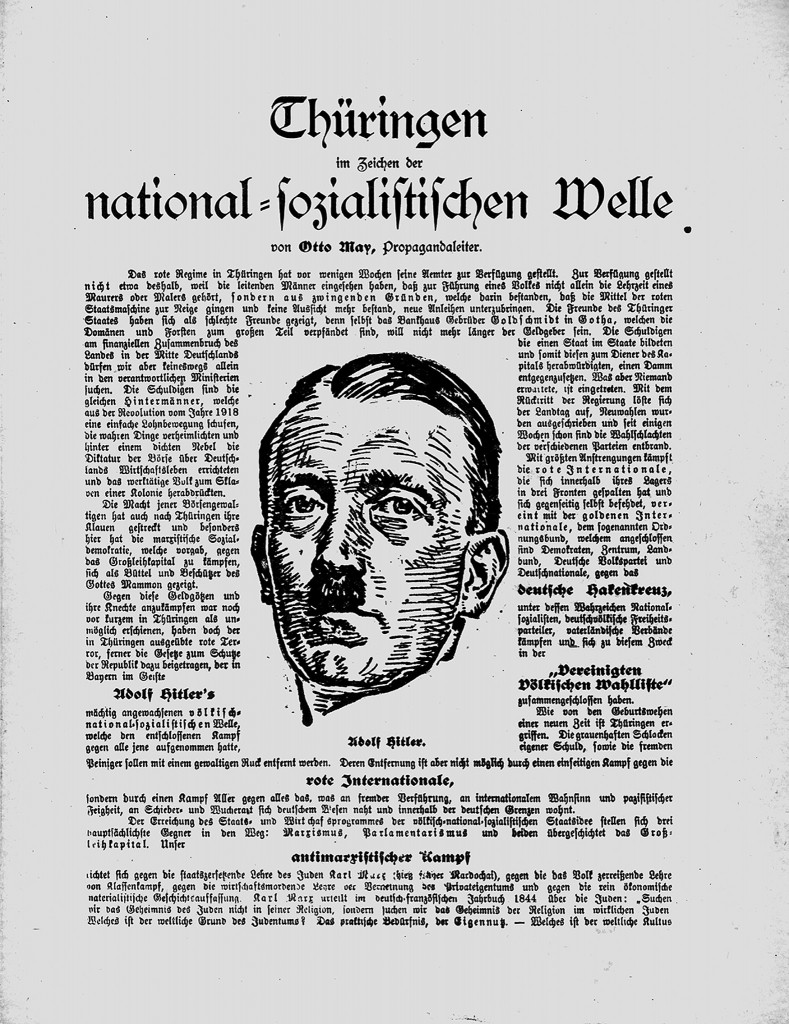

Propagandaleiter Otto May: Thüringen im Zeichen der national-sozialistischen Welle. In: Wahlkampfzeitung der Vereinigten Völkischen Wahlliste zur Landtagswahl in Thüringen, 10. Februar 1924

LATh–HStA Weimar, Plakate und Flugzettel K 595

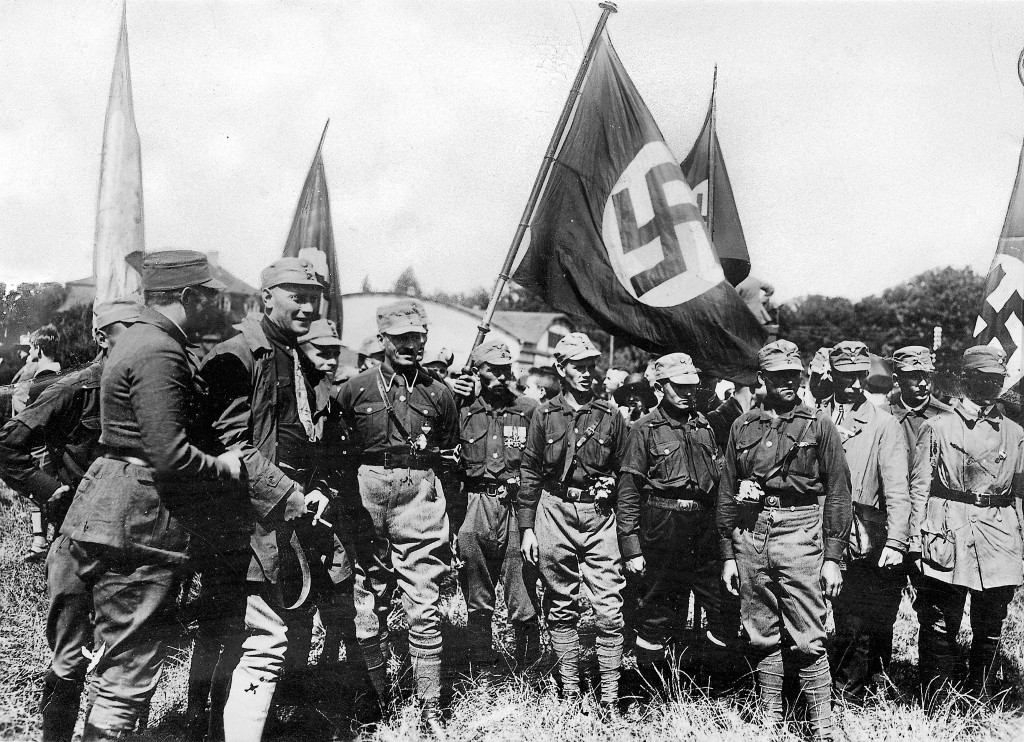

Tagung der »Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung« in Weimar, 15. – 17. August 1924. Aufmarschierte »Vaterländische Verbände« am Weimarer Flugplatz, 17. August 1924

Bayerisches Hauptstaatsarchiv

General Ludendorff begrüßt nach dem Abschreiten der »Vaterländischen Verbände« Wilhelm Brückner, den späteren Chefadjutanten von Adolf Hitler, Weimarer Flugplatz, 17. August 1924

Bayerische Staatsbibliothek 6629, Fotoarchiv Heinrich Hoffmann

Parteimitglieder der NSDAP während der Tagung der »Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung« in Weimar, 15. – 17. August 1924

Süddeutsche Zeitung Photo 00028267, Bilderdienst Scherl

Aufmarsch der »Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung« vor dem Deutschen Nationaltheater, 17. August 1924

Goethe- und Schiller-Archiv Weimar (147/1237)

Dass der Nationalsozialismus in Thüringen früh Fuß fassen konnte, bereits 1930 Regierungsverantwortung bekam und 1932 endgültig triumphierte, geschah nicht voraussetzungslos. Demokratische und liberale Positionen hatten es immer schon schwer in einer Stadt, die durch monarchische Eliten, konservative Bildungsbürger, Rentiers, Pensionäre – und eine zahlenmäßig eher geringe Arbeiterschaft geprägt war.

Ab 1900 bildete sich in Weimar ein Netzwerk antidemokratischer, ästhetisch traditionell orientierter Intellektueller und Künstler mit Kontakten in ganz Deutschland. Deren nationalistische, bisweilen auch antisemitische Positionen radikalisierten sich nach Kriegsniederlage, Revolution und dem als erniedrigend empfundenen Friedensschluss von Versailles (1919). Alte Monarchisten, ehemalige Offiziere und Beamte, große Teile des gebildeten Bürgertums und jüngere Angehörige der Frontkämpfer-Generation bezogen deutliche Distanz zur parlamentarischen Demokratie und zur Kunst der Avantgarden. Die traditionellen Verehrer der Klassik meinten, durch die Anwesenheit der Nationalversammlung und des Bauhauses wäre Weimar entweiht und entehrt worden. Antirepublikanische Kreise begannen unmittelbar nach Staats- und Landesgründung (1919, 1920), die Stadt real und symbolisch zurückzuerobern.

Die erfolgreiche Vertreibung des von Walter Gropius geleiteten Staatlichen Bauhauses und der grundlegende Wandel der politischen Mehrheiten im Landtag fielen ins selbe Jahr: Ab 1925 verlor die Weimarer Republik immer mehr Anhänger in Thüringen, vor allem aber in der Stadt, die ihr den Namen gegeben hatte. Geistiges Zentrum eines ästhetisch anspruchsvollen Antirepublikanismus wurde in jenen Jahren das Nietzsche-Archiv, das die Schwester des Philosophen, Elisabeth Förster-Nietzsche, leitete. Auch die Goethe-Gesellschaft und deren Vorstände waren mehrheitlich national und antisozialistisch orientiert. Dies galt in noch viel stärkerem Maße für Militär- und Kriegervereine, paramilitärische Kampfbünde (»Jungdeutscher Orden«, »Wehrwolf«), patriotische Frauenverbände und einige andere bürgerliche Vereinigungen.