Aus der Nachkriegszeit in die DDR

Befreiung – Besatzung – Neubeginn

US-Soldaten vor dem Lagertor des befreiten KZ Buchenwald, im Vordergrund Munitionskisten und Handgranaten der SS, auf dem Torgebäude die schwarze Fahne anlässlich des Todes von Franklin D. Roosevelt, Präsident der USA, 18. April 1945

Stiftung Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora 020-45.004, National Archives, Washington (RG 111-C), Foto: Ardean R. Miller III

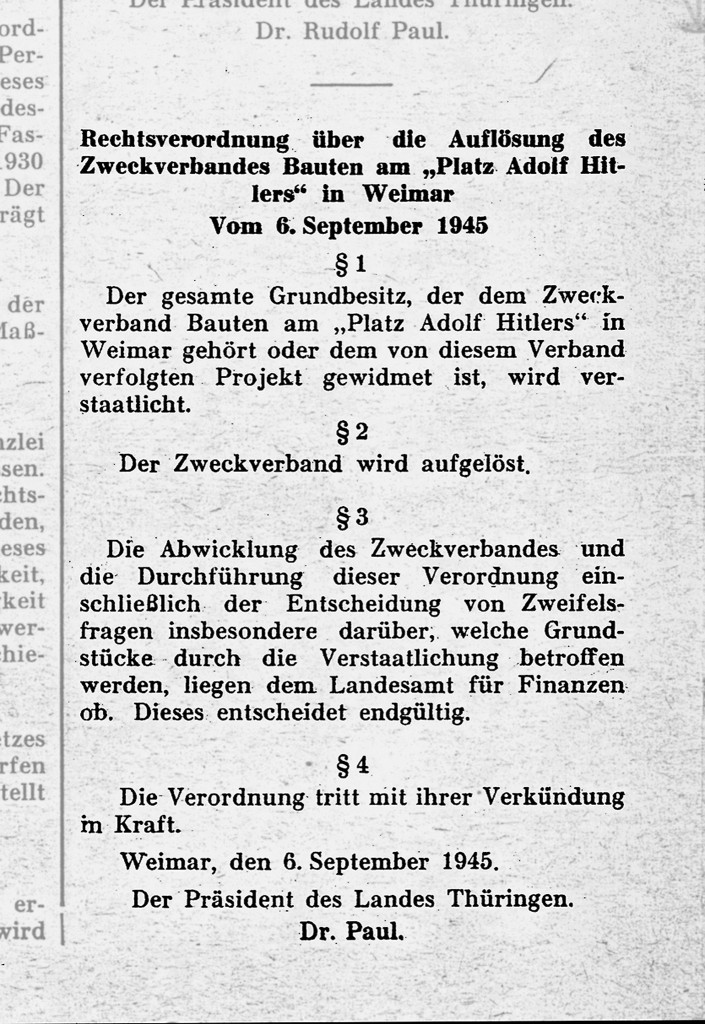

Rechtsverordnung zur Auflösung des »Zweckverbandes Bauten am Platz Adolf Hitlers« vom 6. September 1945

LATh-HStA Weimar, Bestand Amtsblätter, Regierungsblatt für das Land Thüringen Teil I., Nr. 9 vom 15.10.1945, Bl. 39r

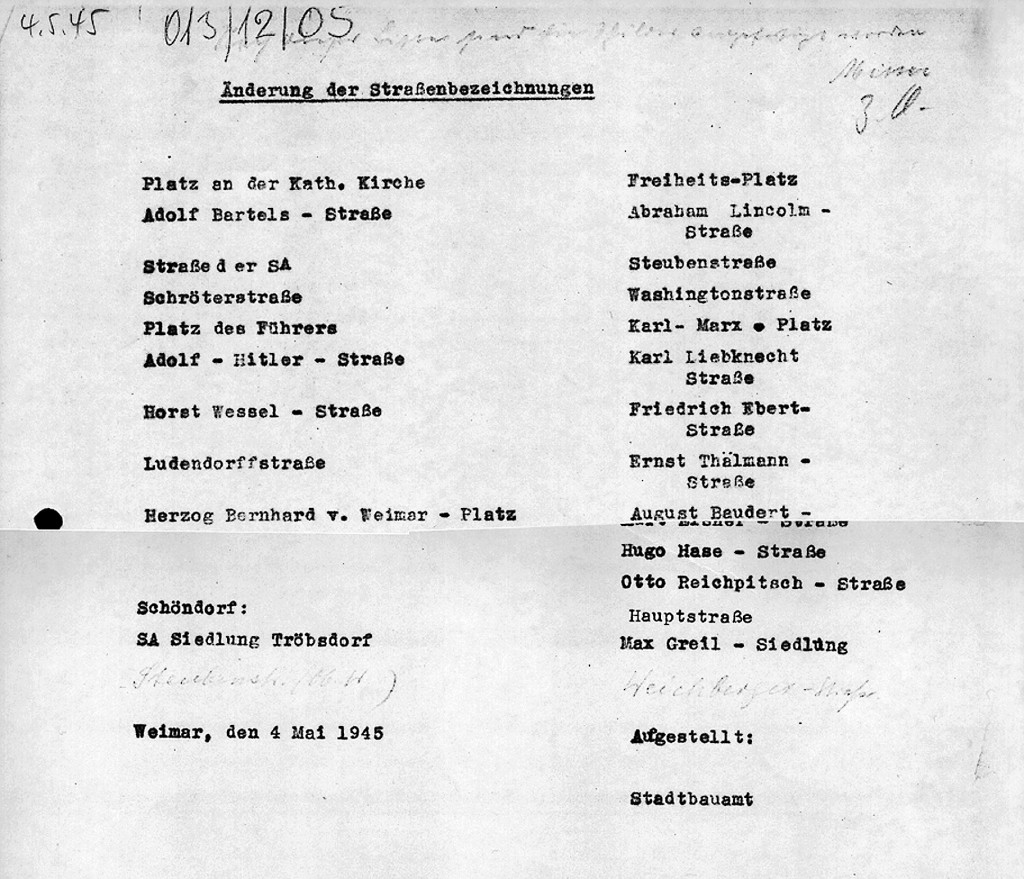

Aufstellung des Stadtbauamts vom 4. Mai 1945 über umzubenennende Straßen und Plätze (Ausschnitt)

Stadtarchiv Weimar, 013/12/05

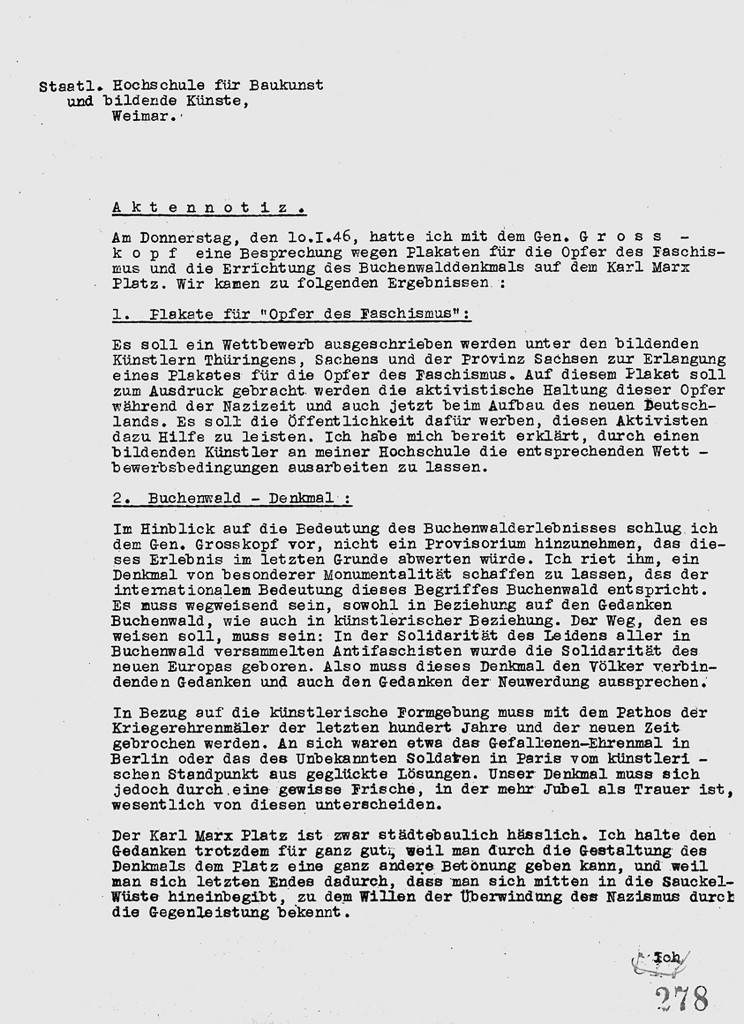

Aktennotiz von Hermann Henselmann zur Errichtung eines Buchenwald-Denkmals auf dem Karl-Marx-Platz, 11. Januar 1946, 1/2

LATh-HStA Weimar, Land Thüringen, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Nr. 4001, Bl. 277r

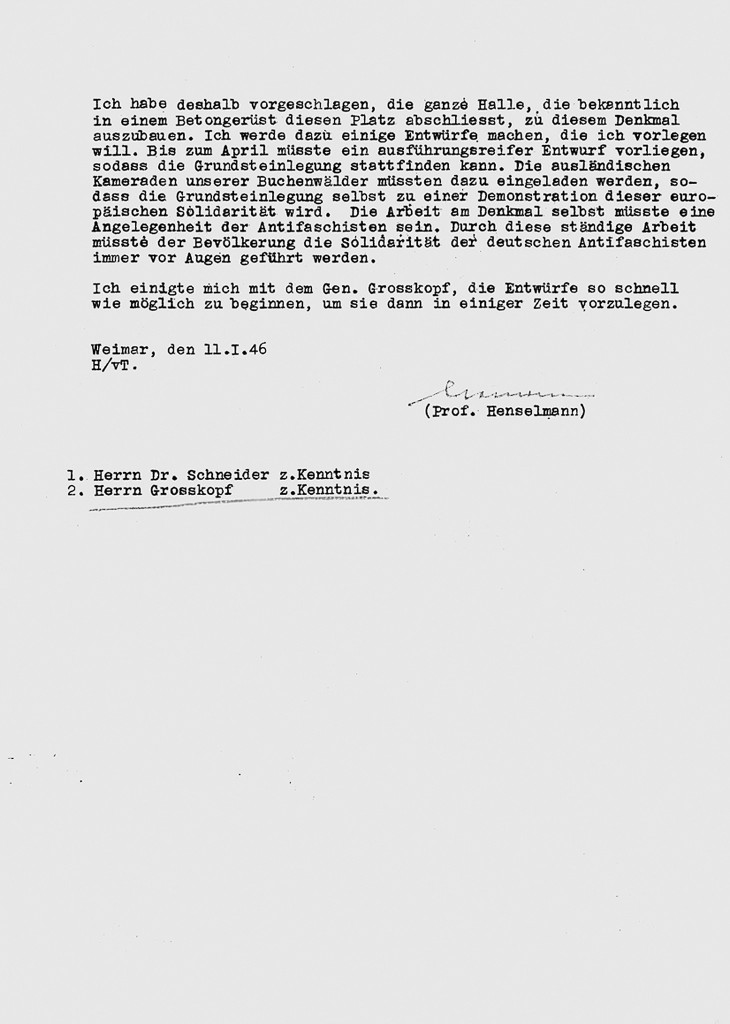

Aktennotiz von Hermann Henselmann zur Errichtung eines Buchenwald-Denkmals auf dem Karl-Marx-Platz, 11. Januar 1946, 2/2

LATh-HStA Weimar, Land Thüringen, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Nr. 4001, Bl. 277v

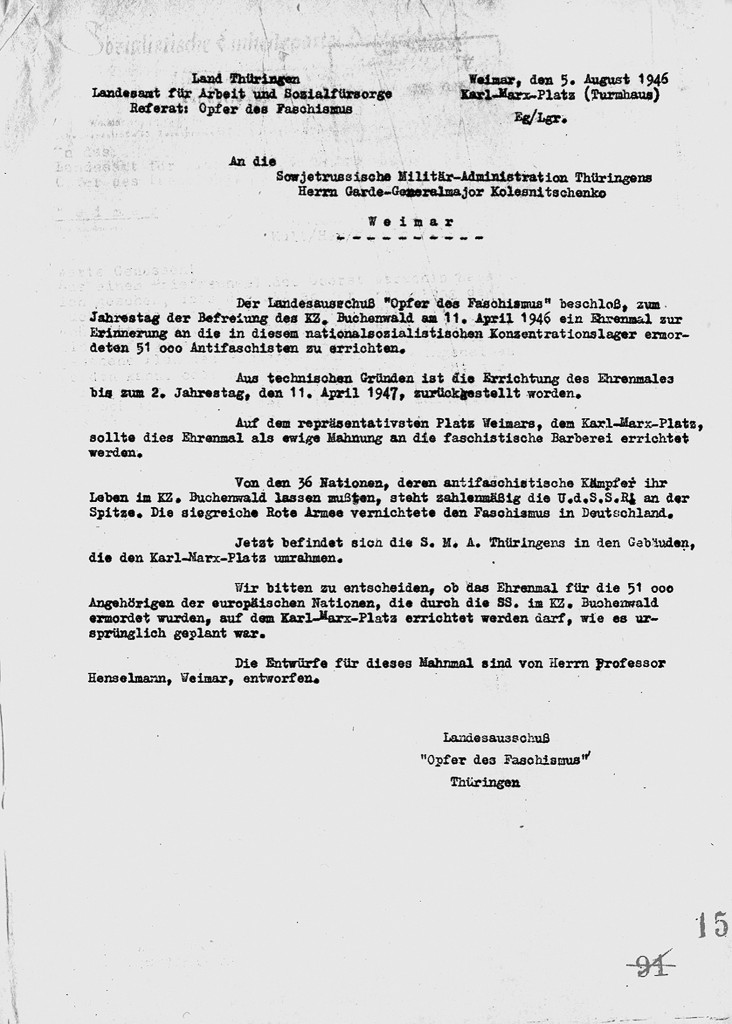

Schreiben Landesausschuß »Opfer des Faschismus« an SMATh, 5. August 1946, zur Errichtung eines Buchenwald-Denkmals auf dem Karl-Marx-Platz, 11. Januar 1946

LATh-HStA Weimar, Land Thüringen, Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Nr. 4001, Bl. 277r

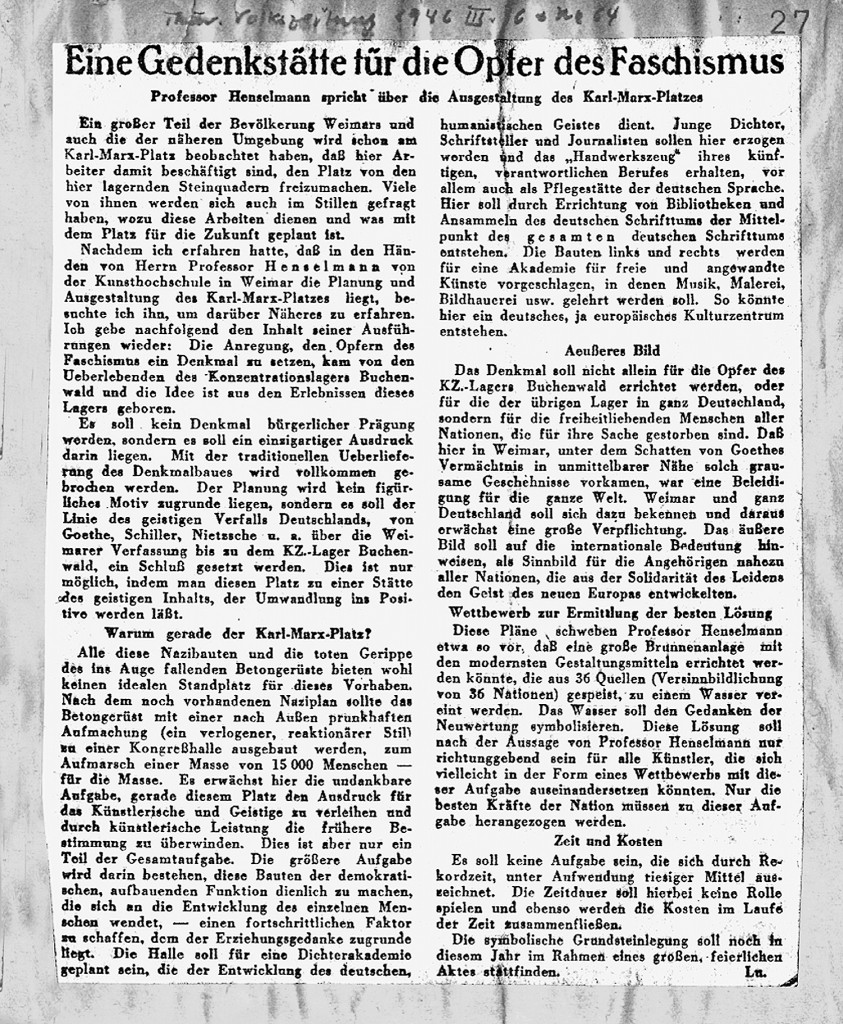

Thüringer Volkszeitung, 6. März 1946

LATh-HStA Weimar

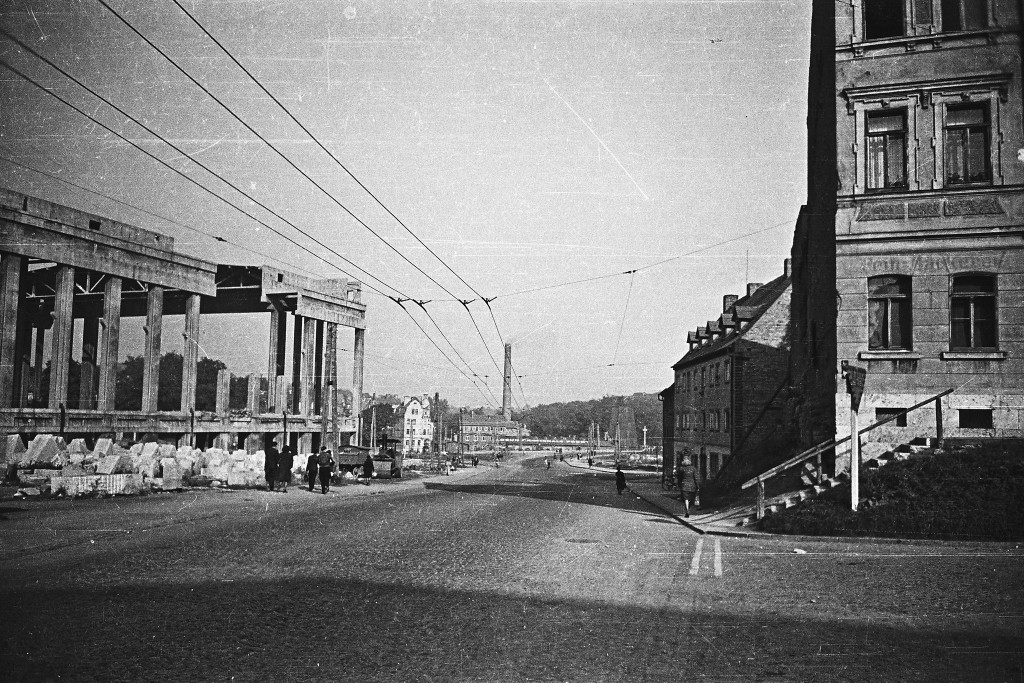

Blick vom Jakobsplan nach Osten, 1946

Fotoatelier Louis Held, Inhaber Renno, Weimar, Foto: Ella Beyer-Held

Zustand des Gauforums nach Kriegsende

Privatsammlung

Zerstörung im Kellergeschoss der Halle, Zustand 1946

Bundesarchiv, Abteilung Potsdam

1. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald, Fahnenschmuck am »Arkadenhaus«, 11. April 1946

LATh-HStA Weimar, Bezirksparteiarchiv der SED Erfurt, Fotosammlung, VVN-Alben Nr. 1, Bl. 7r, Foto 2

»Halle der Volksgemeinschaft«, Ostseite mit Zerstörungen, nach 1948

Fotoatelier Louis Held, Inhaber Renno, Weimar, Foto: Ella Beyer-Held

Das für Weimar vergleichsweise glimpflich abgelaufene Kriegsende wurde durch die Befürchtung der Bewohner getrübt, für die Gräuel des KZ Buchenwald zur Mitverantwortung gezogen zu werden. Außerdem fürchtete man die Rache der befreiten Häftlinge – wie sich bald herausstellte vollkommen unnötigerweise.

Unmittelbar nach dem April 1945 begannen Diskussionen über ein würdiges Gedenken für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Dies geschah vor dem Hintergrund eines öffentlichen Unschuldbekenntnisses, das am 1. Mai von Oberbürgermeister Fritz Behr, Superintendent Richard Kade, dessen katholischem Kollegen Dechant Wilhelm Breitung sowie von Hans Wahl, dem Direktor des Goethe-Nationalmuseums, der amerikanischen Besatzungsbehörde überbracht worden war. Stellvertretend für alle Weimarer bestritten diese Honoratioren eine Mitschuld der Stadt für das Konzentrationslager auf dem Ettersberg, damit aber letztlich für den Nationalsozialismus insgesamt.

Das vom Luftkrieg kaum beschädigte Gauforum wurde unmittelbar nach Kriegsende Sitz kommunaler Dienststellen und einzelner Landesbehörden. Bereits während der amerikanischen Besatzungszeit wurden der Platz Adolf Hitlers in Karl-Marx-Platz, das »Haus der Gliederungen« in »Arkadenhaus«, die Reichstatthalterei in »Turmhaus« und das »Haus der Deutschen Arbeitsfront« in »Stadthaus« umbenannt.

Ab März 1946 diente das »Arkadenhaus« der »Sowjetischen Militäradministration Thüringen« (SMATh) als Kommandantur. Der Platz selbst kam als möglicher Ort antifaschistischen Gedenkens immer wieder ins Gespräch. Bereits seit November 1945 befasste sich der Architekt Hermann Henselmann mit der Umgestaltung des Platzes. Im März 1946 veröffentlichte er Pläne einer Gedenkstätte für die »Opfer des Faschismus«, die er im Auftrag der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes« (VVN) entwickelt hatte. Am 11. April 1946, dem ersten Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald, fand eine Demonstration statt, die vom Gelände des Gauforums zum Friedhof führte. Im dortigen Krematorium waren zwischen 1937 und 1940 zahlreiche Opfer des Konzentrationslagers verbrannt worden. Das ursprünglich geplante Denkmalprojekt konnte nicht realisiert werden.